満を持しての京都・東本願寺! 御朱印はありません…

京都・東本願寺(ひがしほんがんじ)は、鎌倉時代に親鸞(しんらん)が開いた「浄土真宗(じょうどしんしゅう)」の寺院です。

こんにちは。京都にて、檜(ひのき)の木製御朱印帳やオリジナルの御朱印帳、当社が考案した「ご祈願帳」、御朱印帳の和紙に新たな命を吹き込んだ「和紙香(かみこう)」「和紙華(かみか)」、御朱印帳バンドやしおりなどの和雑貨を制作している「工房沙彩(こうぼうさあや)」です。

ご来店いただき、ありがとうございます。

さて、本日は満を持しての「東本願寺(ひがしほんがんじ)」です。

京都観光に来られた方は、必ず!と言っていいほど、目にしておられるのではないでしょうか。

場所が京都駅から近く、バスやタクシーの車窓から見られる壮大な景色は、京都人である私でもウットリしてしまいます。

東本願寺は、文永9年(1272年)宗祖である親鸞(しんらん)聖人(1173~1262)の門弟らが、宗祖の遺骨を大谷(京都市東山山麓)から吉水(京都市円山公園付近)の北に移し、廟堂(びょうどう)を建て、宗祖の影像を安置したことに起源するそうです。

そして歴史に翻弄され、慶長7年(1602)徳川家康により寄進されたこの地に、西側にある「西本願寺」と分かれて移り、現在に至っています。

正式名は「真宗本廟(しんしゅうほんびょう)」 京都人には「お東さん」の愛称で親しまれています。

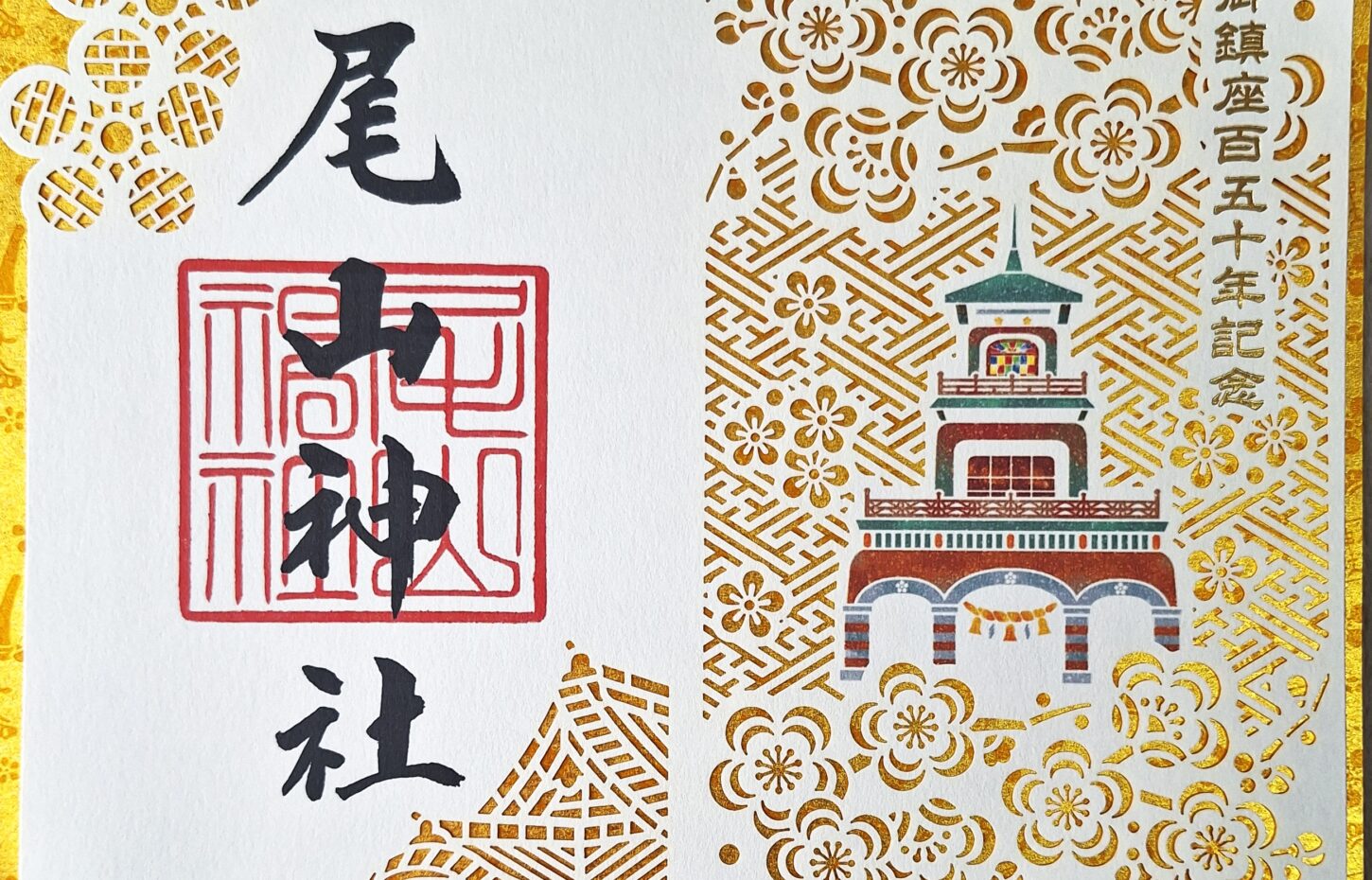

上の写真の「御影堂門(ごえいどうもん)」は、木造建築の山門としては世界最大級であり、木造建築の二重門としては、日本一の高さと言われています。

敷居がないのが特徴で、全ての衆生(しゅじょう:生きとし生けるもの)が、分け隔てなく教えに触れてほしいという願いが表現されているそうです。

さて、御影堂門を入ると、目の前に現れるのが「御影堂(ごえいどう)」です。

こちらも世界最大級の木造建築で、親鸞聖人の御真影(ごしんねい:御木像)が安置されていることから、御影堂と呼ばれています。

内陣・外陣に敷かれた畳をあわせると、927畳にも及ぶそうです。

京都の年末行事に欠かせない(と私は思っています!)「お煤(すす)払い」は、この御影堂であります。

「お煤払い」は、全国から集まった信徒や本山の職員などが、まず横一列になり、割り竹で御影堂の畳を叩き、約2メートルの大うちわで埃(ほこり)を外に出し、その後雑巾で畳など拭く、というものです。

年末のニュースでは必ず取り上げられ、それを見て「今年も終わりやなあ」と、焦ってしまう京都人は、多数いると思います(笑)

御影堂の左隣には、御本尊・阿弥陀如来(あみだにょらい)を安置する「阿弥陀堂(あみだどう)」があります。

こちらが、一般のお寺の「本堂」にあたります。

… って、本堂より、御影堂にほうが大きいって、どうゆうこと?

先にも書いたように、東本願寺は、親鸞聖人の影像を安置した「廟堂」がその起源です。

そのため、本堂(阿弥陀堂)よりも御影堂が大きく、境内の中央に建てられているのだそうです。

ただ内陣は「仏説阿弥陀経」の世界が表現され、天井から柱にいたるまで金色で荘厳(しょうごん:おかざり)されています。

本当にキラキラでした!

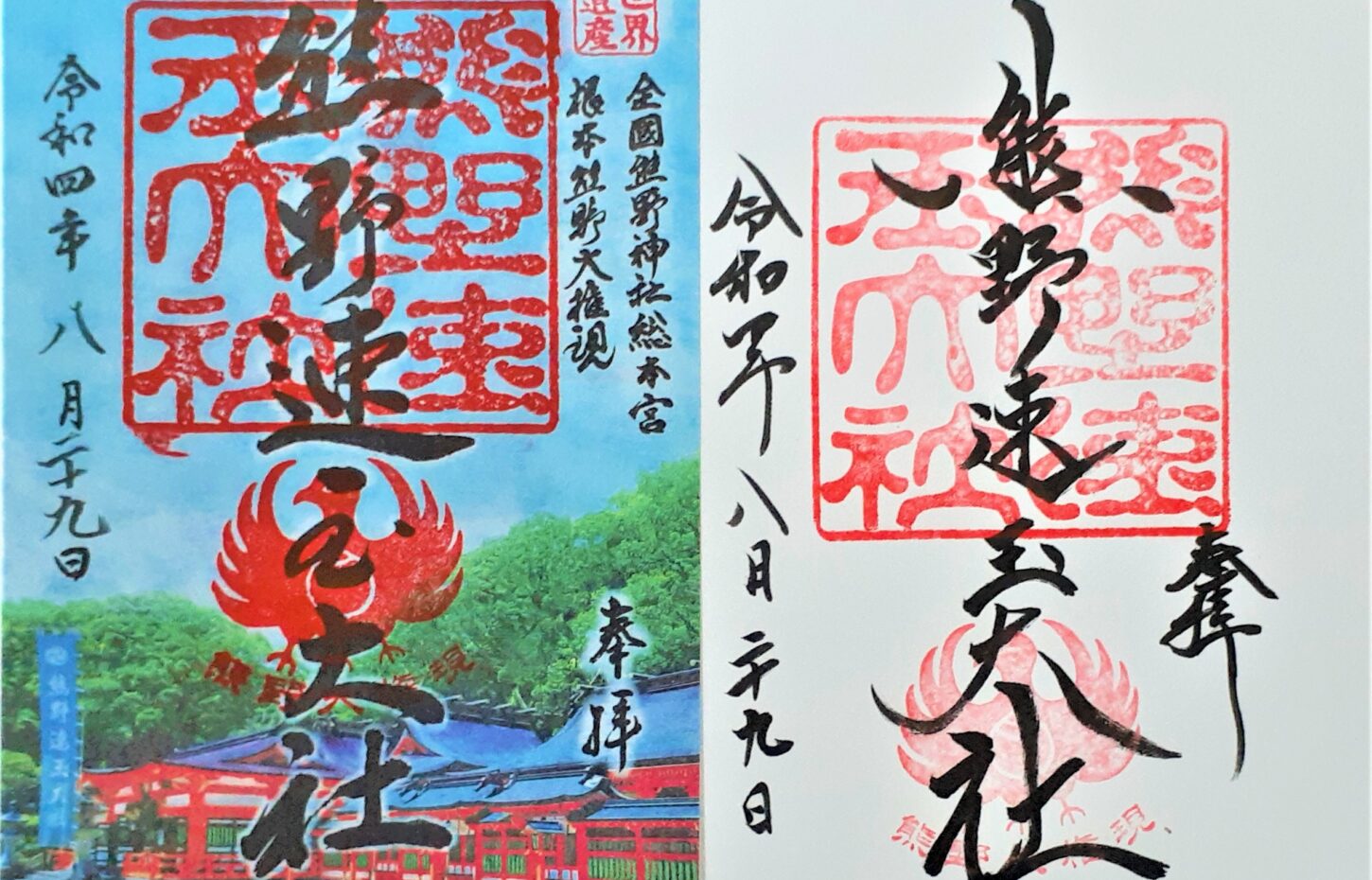

さて、東本願寺では「ご朱印」はいただけません。

(このことが、今まで東本願寺をご紹介しなかった理由です)

その理由が「教化リーフレット」に載っていましたので引用します。

(前略)お寺とは朱印を集めるためにお参りするところなのでしょうか。それならば、一度朱印をもらえば、二度とお参りすることはないでしょう。

大事なのはお参りしたことがあるかどうかではなくて、お参りして教えに出遇(あ)ったかどうかです。(中略)

お寺を回ったというような達成感に腰を落ち着けてしまうのではなく、教えを聞き続けようと立ち上がる必要があるのではないでしょうか。

… 耳が痛い…

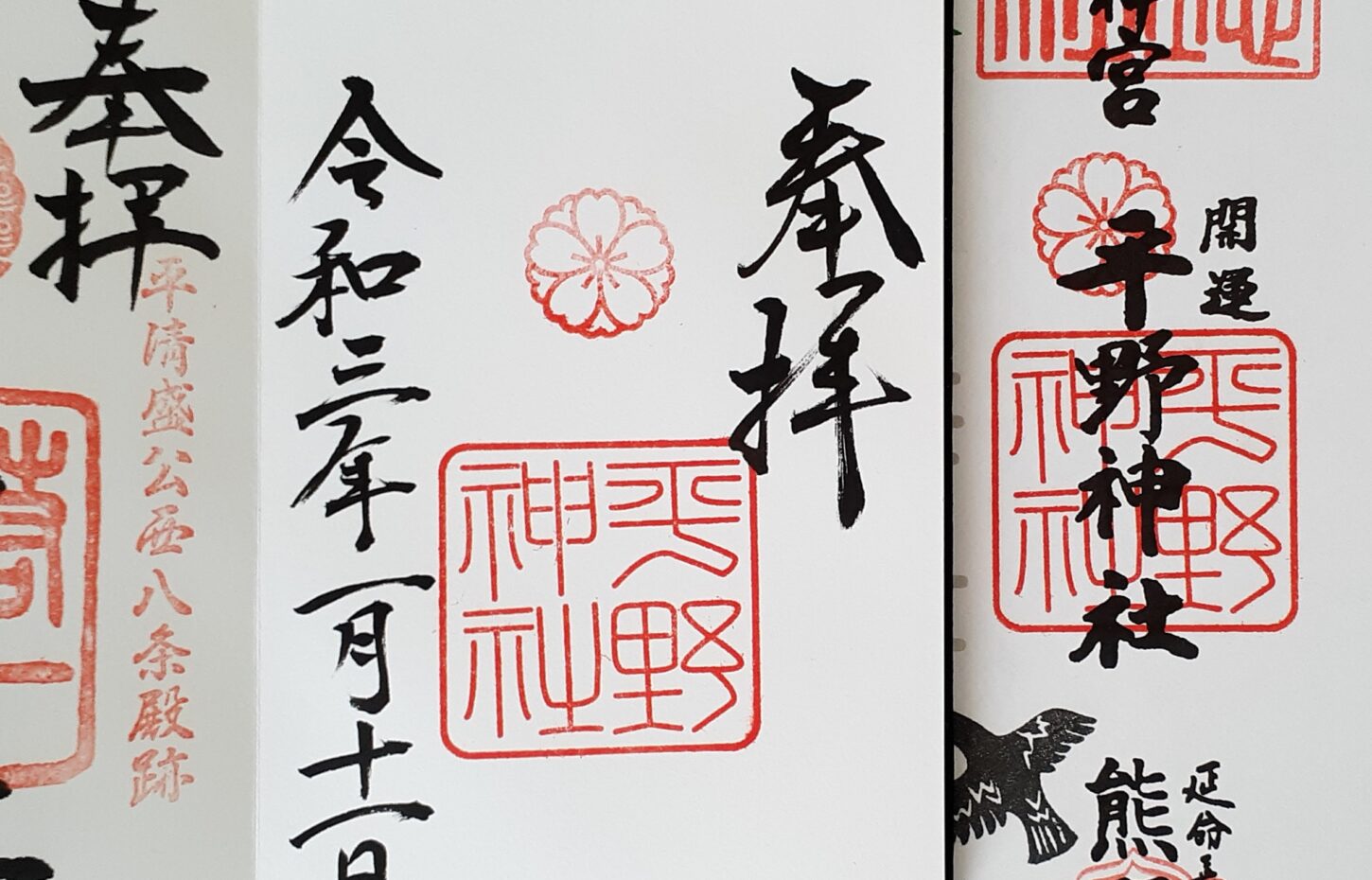

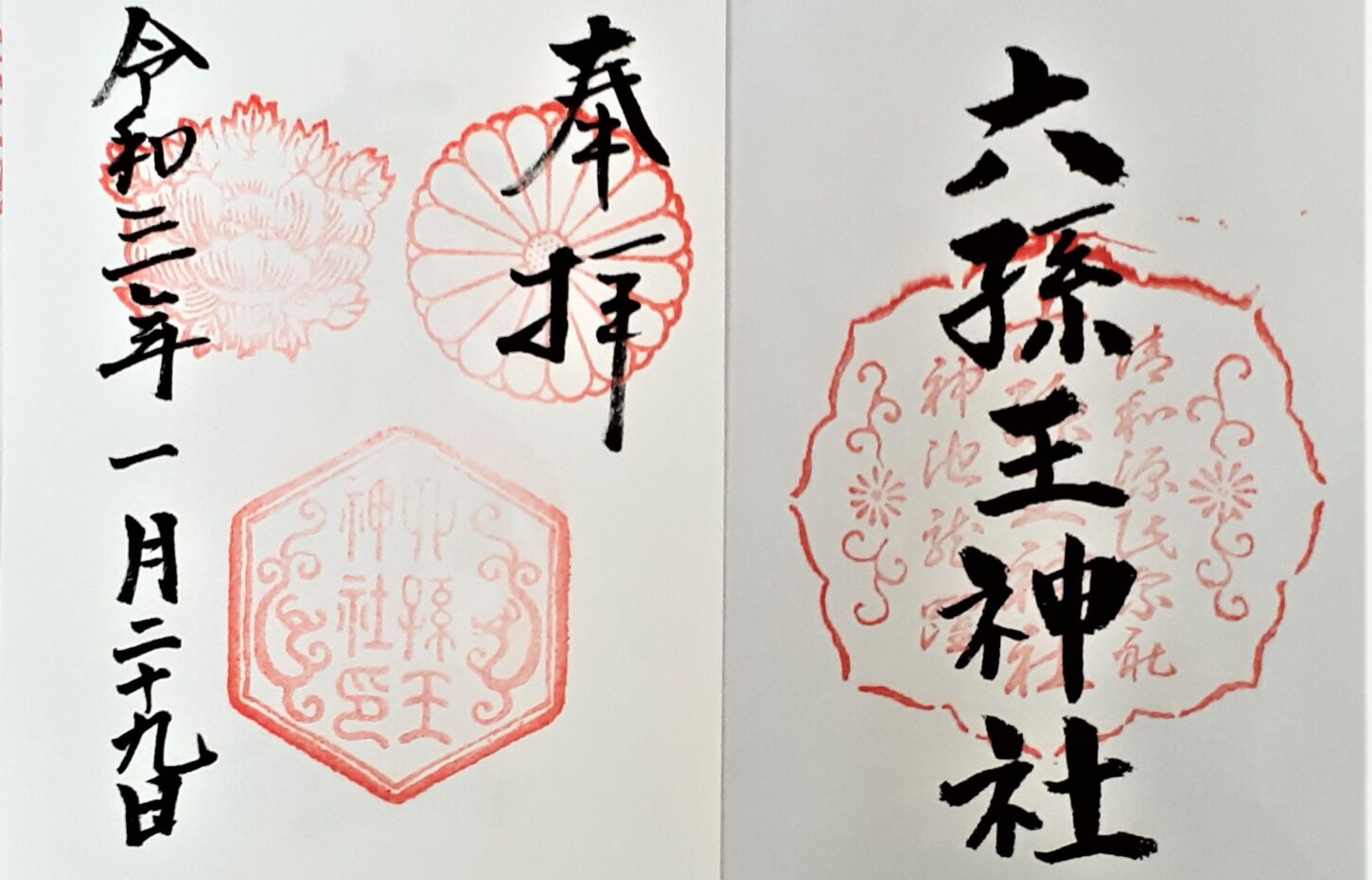

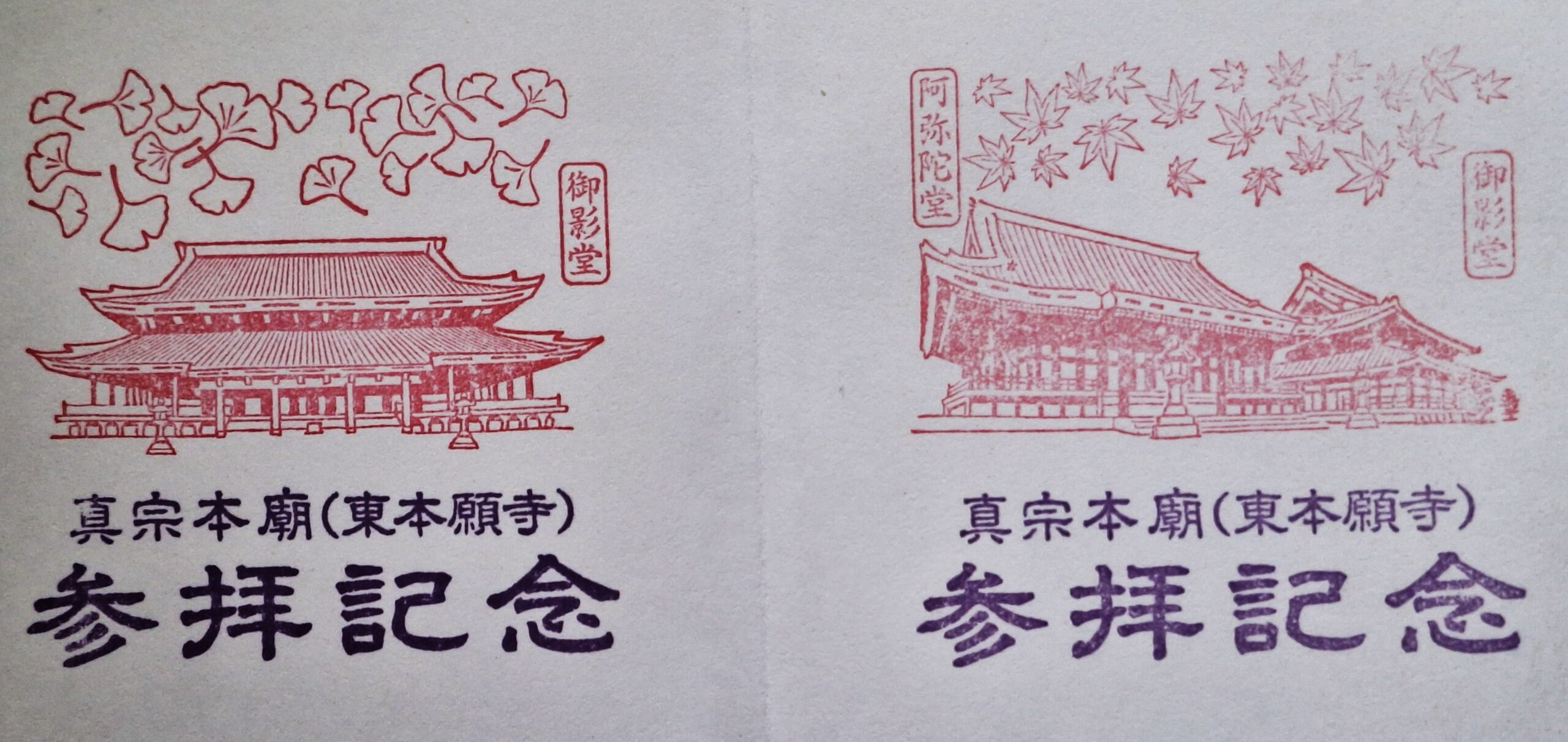

ただ、参拝記念スタンプはいただけます。

今回、朝7時から始まる「晨朝法要(じんじょうほうよう:朝のお勤め)」をお参りしに訪れましたので、置いてある場所がまだ閉まっており、押せませんでしたが…

(ちなにに、上のスタンプは、数年前に訪れた際に押したものです)

晨朝法要については、次回報告させていただきますね。

工房沙彩では、御朱印帳の和紙を利用して、神さま仏さまとご縁のある和紙たちに、新たに命を吹き込み誕生した商品「和紙香」を販売しております。

ご先祖様にお香と仏花を一度にお供えしていただける商品となっております。

よろしければ、ショップで確認してみてくださいね。