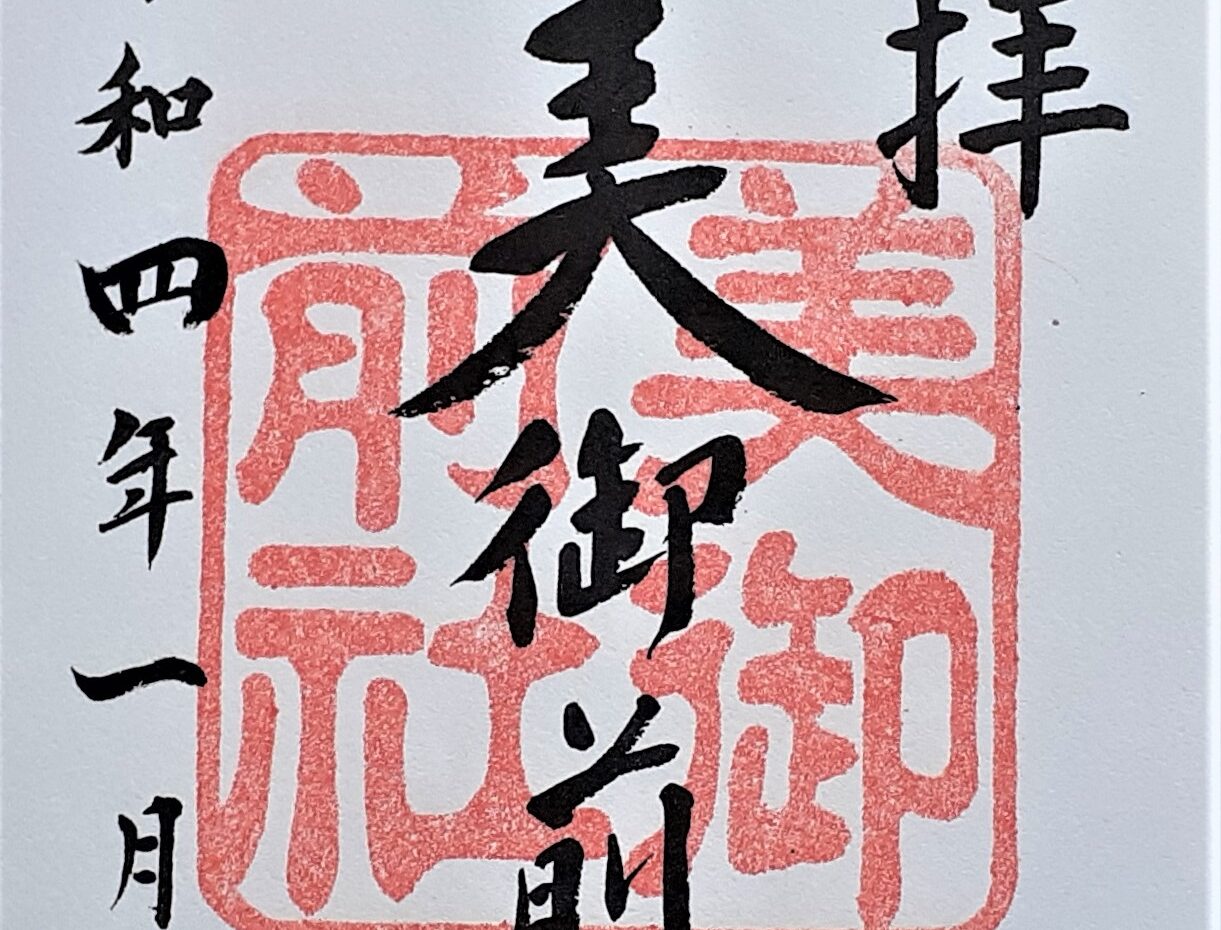

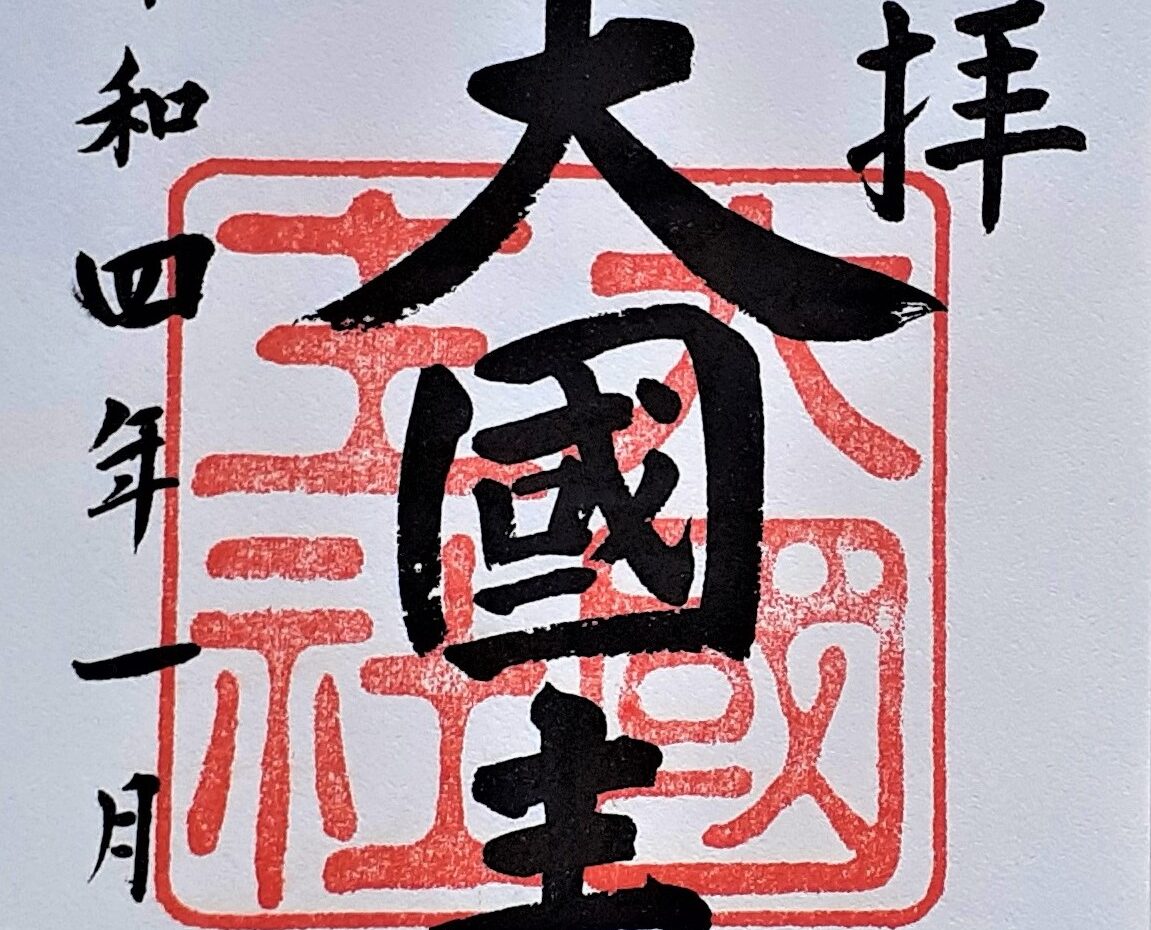

東国三社参り(1) 鹿島神宮(かしまじんぐう)で御朱印

茨城県鹿嶋市にある「鹿島神宮(かしまじんぐう)」は、神武天皇の時代から、関東の地を見守ってきた神社です。

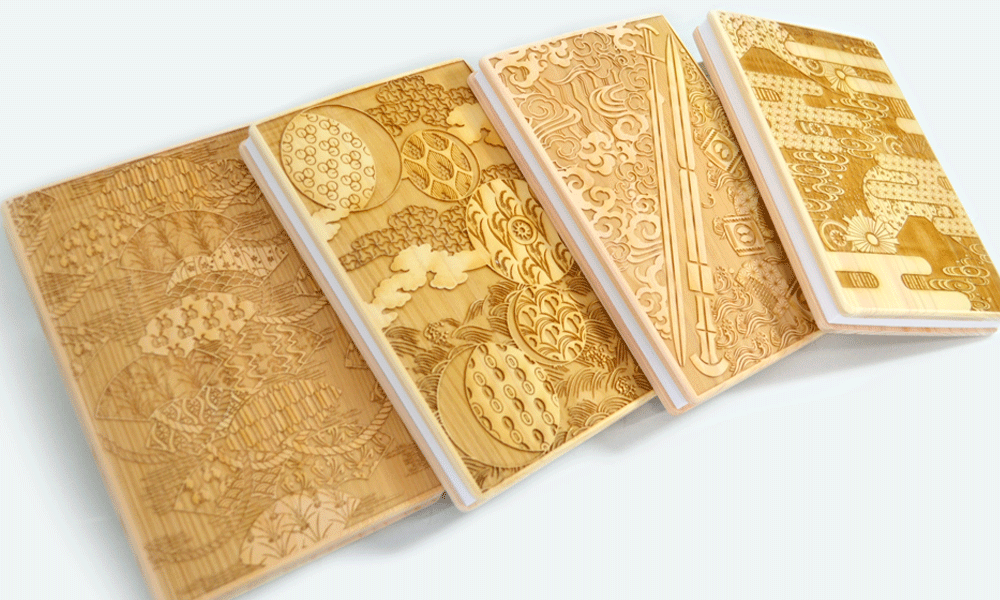

こんにちは。京都にて、檜(ひのき)の木製御朱印帳やオリジナルの御朱印帳、当社が考案した「ご祈願帳」、御朱印帳の和紙に新たな命を吹き込んだ「和紙香(かみこう)」「和紙華(かみか)」、御朱印帳バンドやしおりなどの和雑貨を制作している「工房沙彩(こうぼうさあや)」です。

ご来店いただき、ありがとうございます。

すっかり春になりましたね!

京都はおかげさまで(?)観光客の方で、大にぎわいです。

と、去年(2024年)もブログに書いていました(笑)

そして今年も京都を出て、東国三社巡りに行ってきました!

と言っても、恥ずかしながら「東国三社」というものを、私は全く知りませんでした(汗)

東国三社は、関東地方にある「鹿島神宮(かしまじんぐう)」「香取神宮(かとりじんぐう)」「息栖神社(いきすじんじゃ)」の総称です。

江戸時代には「下三宮参り」と称して、関東以北の人々が、伊勢神宮(いせじんぐう)参拝後に、これら三社を巡拝する慣習が存在したそうです。

今回、私はバスツアーを利用しましたが、江戸時代には利根川を利用した乗合船ツアーがあったようです。

8人乗りで、5人集まれば出船、船の中で寝食を行ったそうですよ(笑)

というわけで、今回は鹿島神宮のご紹介です。

鹿島神宮は、全国に約600社ある鹿島神社の総本社で、創建は神武(じんむ)天皇元年(紀元前660年)とされています。

(どんだけ前?!)

ちなみに神武天皇は、日本の初代天皇です。

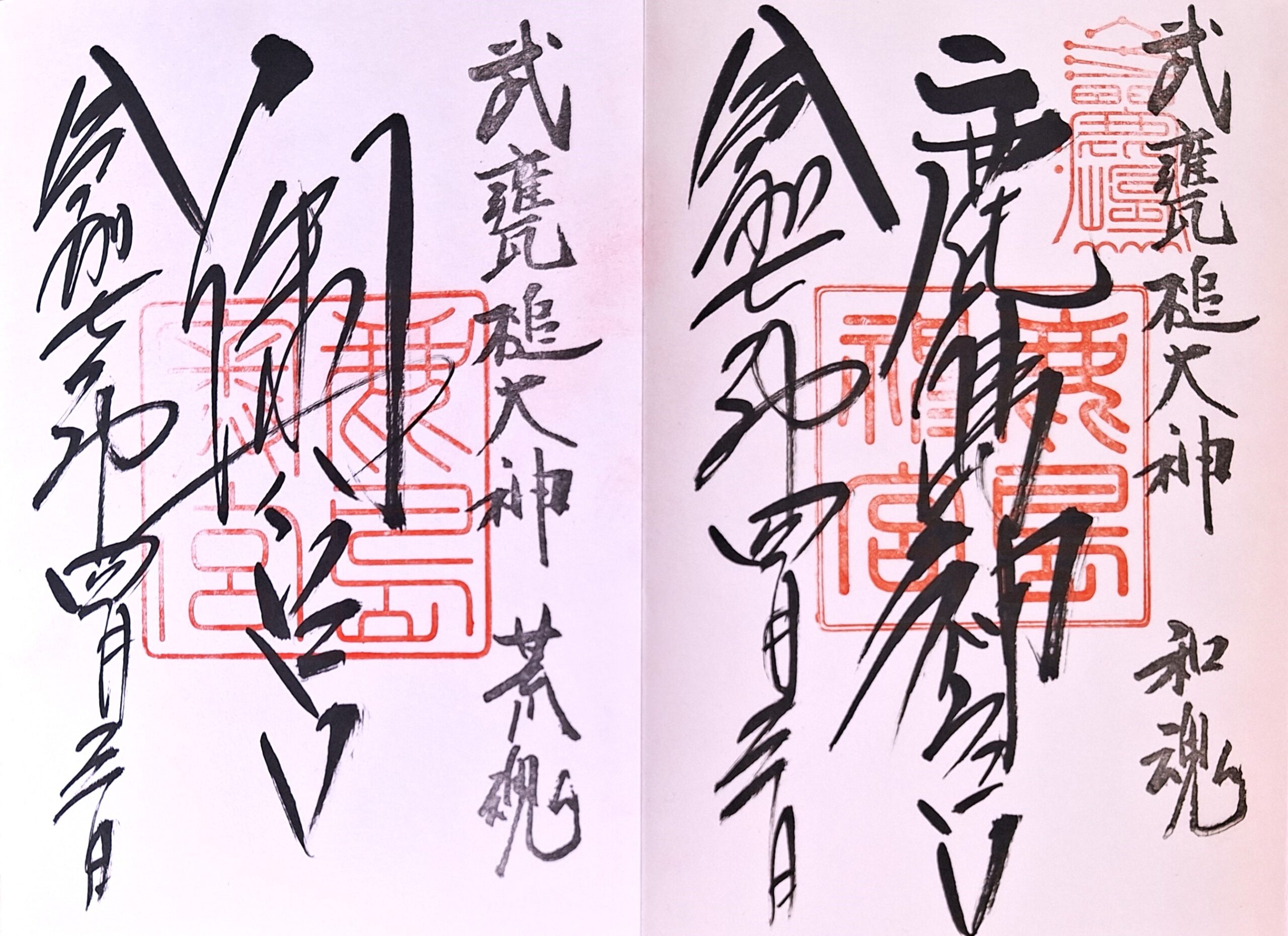

神武東征(じんむとうせい)の途中、窮地に陥られた際に、ご祭神である「武甕槌大神(タケミカヅチのかみ)」から授けられた「韴霊剣(ふつのみたまのつるぎ)」によって救われたので、この地に勅祭されたと伝えられています。

ただ、このことは古事記や日本書紀には記されていませんが…

さて「神武東征」とは

神武天皇がまだ「神倭伊波礼毘古命(カムヤマトイワレビコのみこと)」と呼ばれていた頃、日向(ひむか:現在の宮崎県)の高千穂(たかちほ)の宮で、国を治めておられましたが、もっと安泰に治められる場所を探すことにされ、東に向かわれることになりました。

そして、荒ぶる神たちや、多くの土蜘蛛(天皇に恭順しない地方の豪族)を服従させ、橿原(かしはら:現在の奈良県)の宮で即位し、ヤマト政権を発足されました。

というまでの、一連の説話のことです。

「奥宮(おくみや)」と呼ばれる社殿がある神社を、よく聞かれると思います。

同じ神社で同じご祭神が、本殿より奥や別の場所にある社殿にいらっしゃる宮のことです。

元々本殿が設けられていた場所が参拝に不便なため、便利な場所に本殿を移し、旧本殿を奥宮と呼ぶようになったそうです。

ですので、奥宮には、ご祭神の「荒魂(あらみたま)」が祀られている場合が多いです。

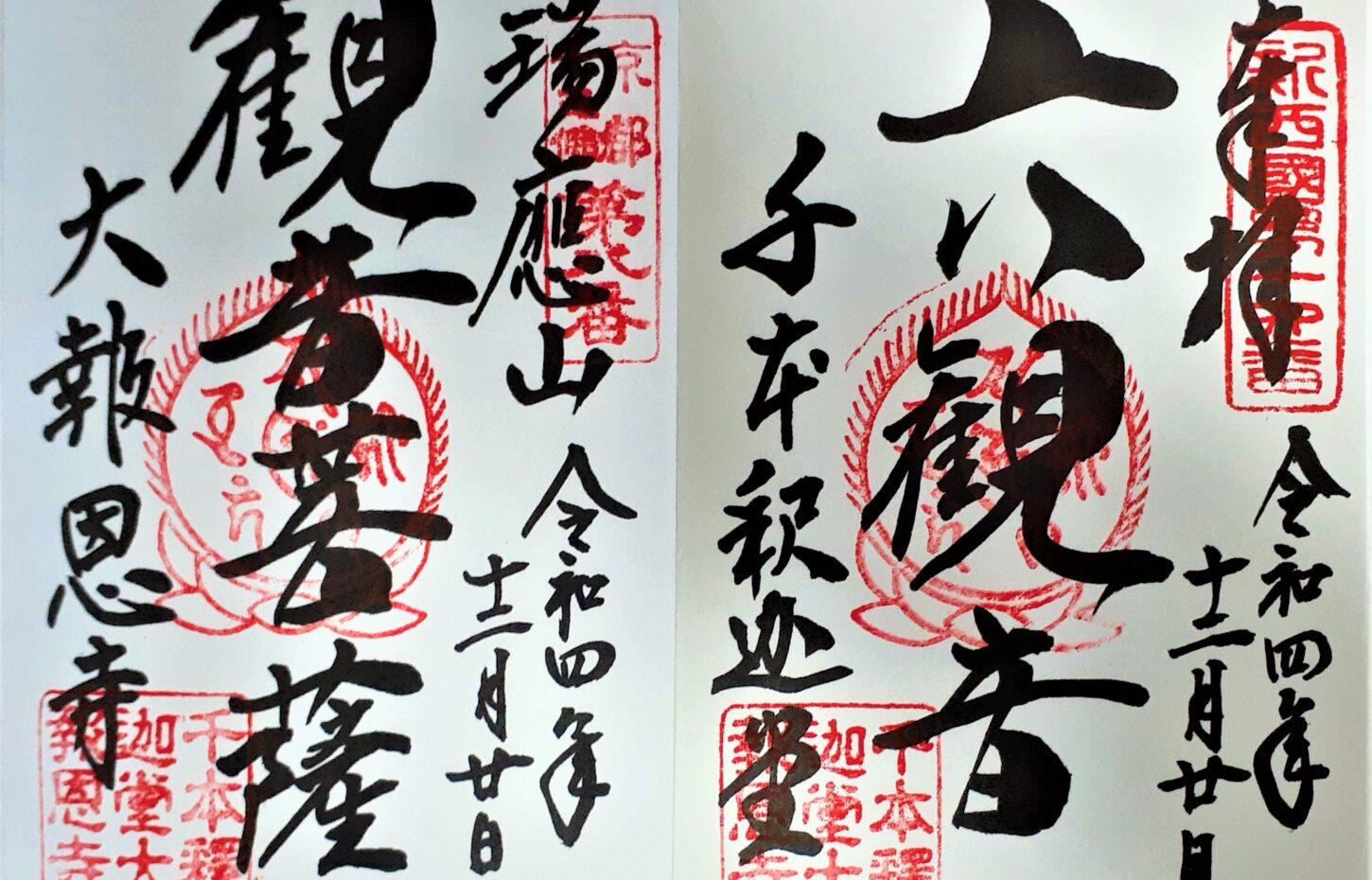

(そういえば、今回いただいた御朱印にもちゃんと書いてありますね)

「武甕槌大神(タケミカヅチのかみ)」は、武神として、特に武家から篤い信仰を受けていました。

その理由として、この神さまの誕生の経緯があります。

伊邪那美(イザナミ)が最後に火の神さま「迦具土神(カグツチのかみ)」を生んだ時、火傷をされ、黄泉国(よもつくに)に旅立たれてしまいます。

イザナミを亡くした伊邪那岐(イザナギ)は大変悲しみ、そして憎しみ、腰に下げていた「十握剣(とつかのつるぎ)」を抜き、カグツチを断ち切ります。

その剣の根本から滴(したた)る血潮が流れて生まれた神さまの一柱が、タケミカヅチだったのです。

鹿島神宮の奥宮は、慶長10年(1605)に徳川家康が、関ヶ原戦勝の御礼に、現在の本殿の位置に本宮として奉納したものです。

そしてその後、徳川二代将軍秀忠が、新たな社殿を建てるにあたり、この位置に遷したそうです。

他に、源頼朝や足利尊氏などにも崇められたそうです。

鹿島神宮は、その社名からもわかる通り、鹿を神の使いとしています。

そういえば、鹿島アントラーズのマスコットも、鹿ですね。

境内にはシカ園があります。あいにくの天気で鹿たちも外に出られず、屋根の下でジッとしていましたが、その姿に癒されました。

(昨年も雨だった…)

それでは、次回の第二弾を、お楽しみに。

工房沙彩では、アマテラスを始め「日本神話」をモチーフにした、御朱印帳を販売しておりますので、よろしければ、ショップで確認してみてくださいね。