京都・東本願寺で朝のお勤め! 親鸞の浄土真宗とは?

浄土真宗(じょうどしんしゅう)とは、親鸞(しんらん)聖人によって開かれた仏教の宗派で、阿弥陀如来(あみだにょらい)の慈悲を信じて「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と称える念仏の実践を通じて、誰もが救われる道を示しています。

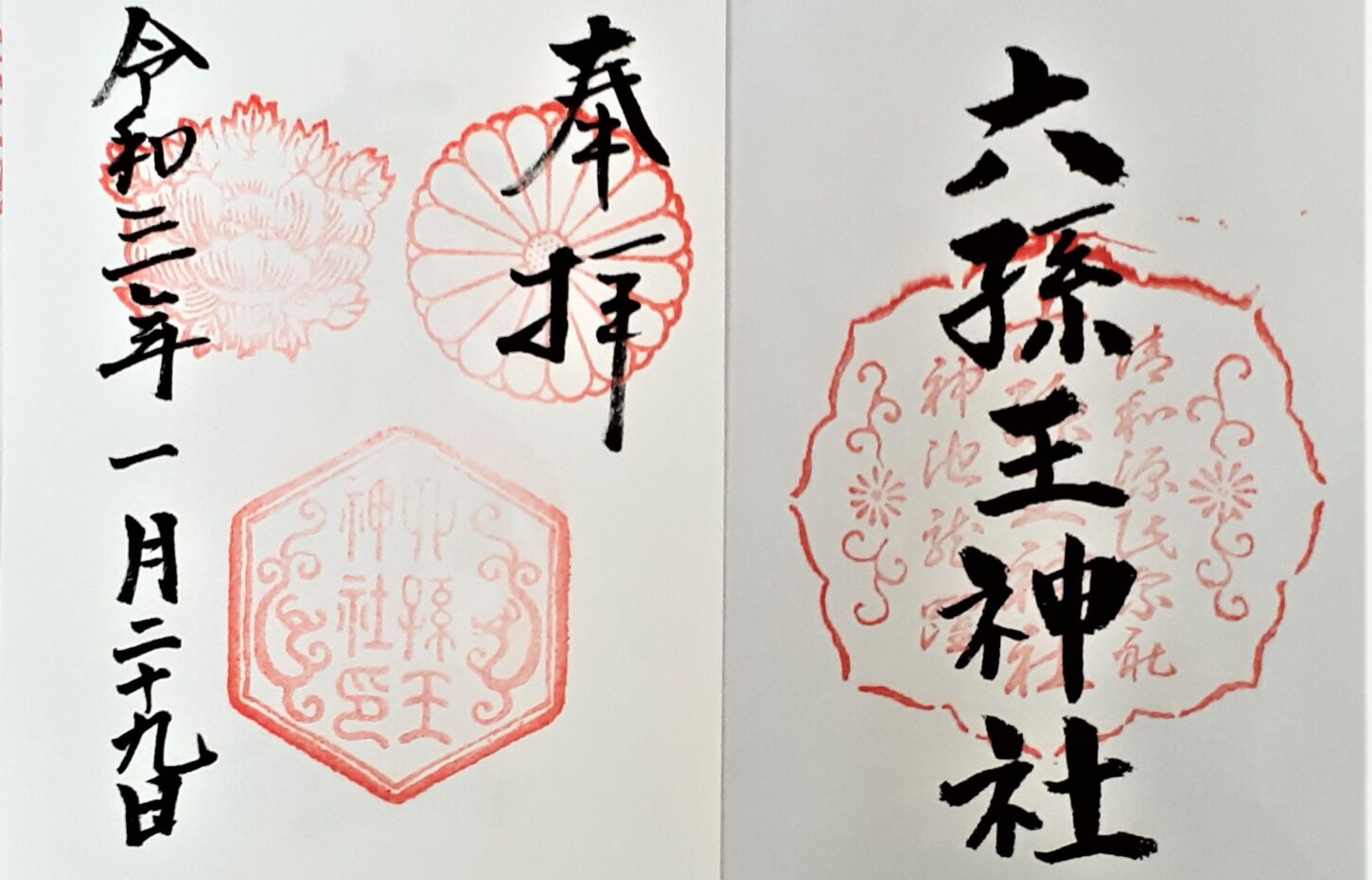

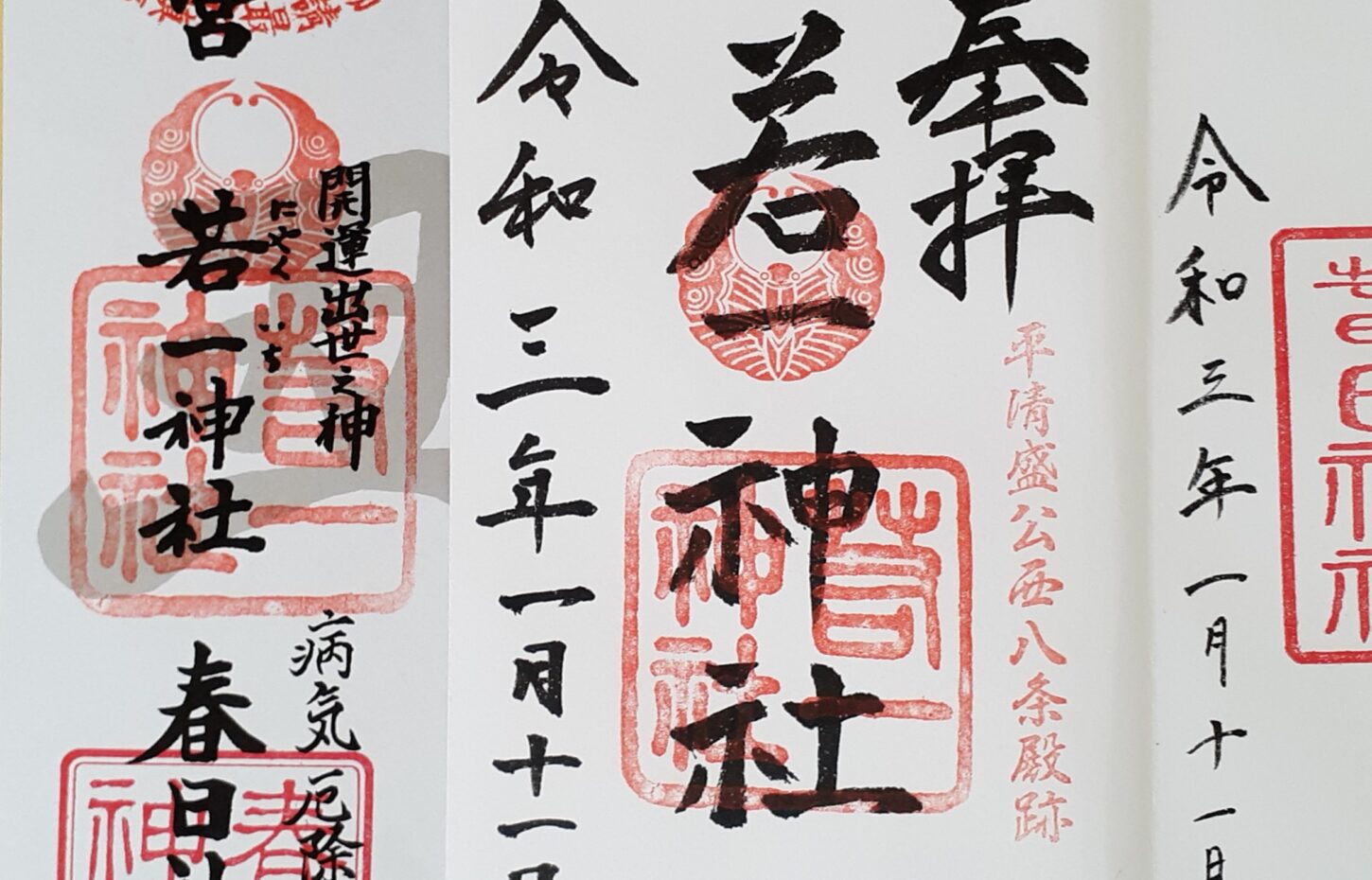

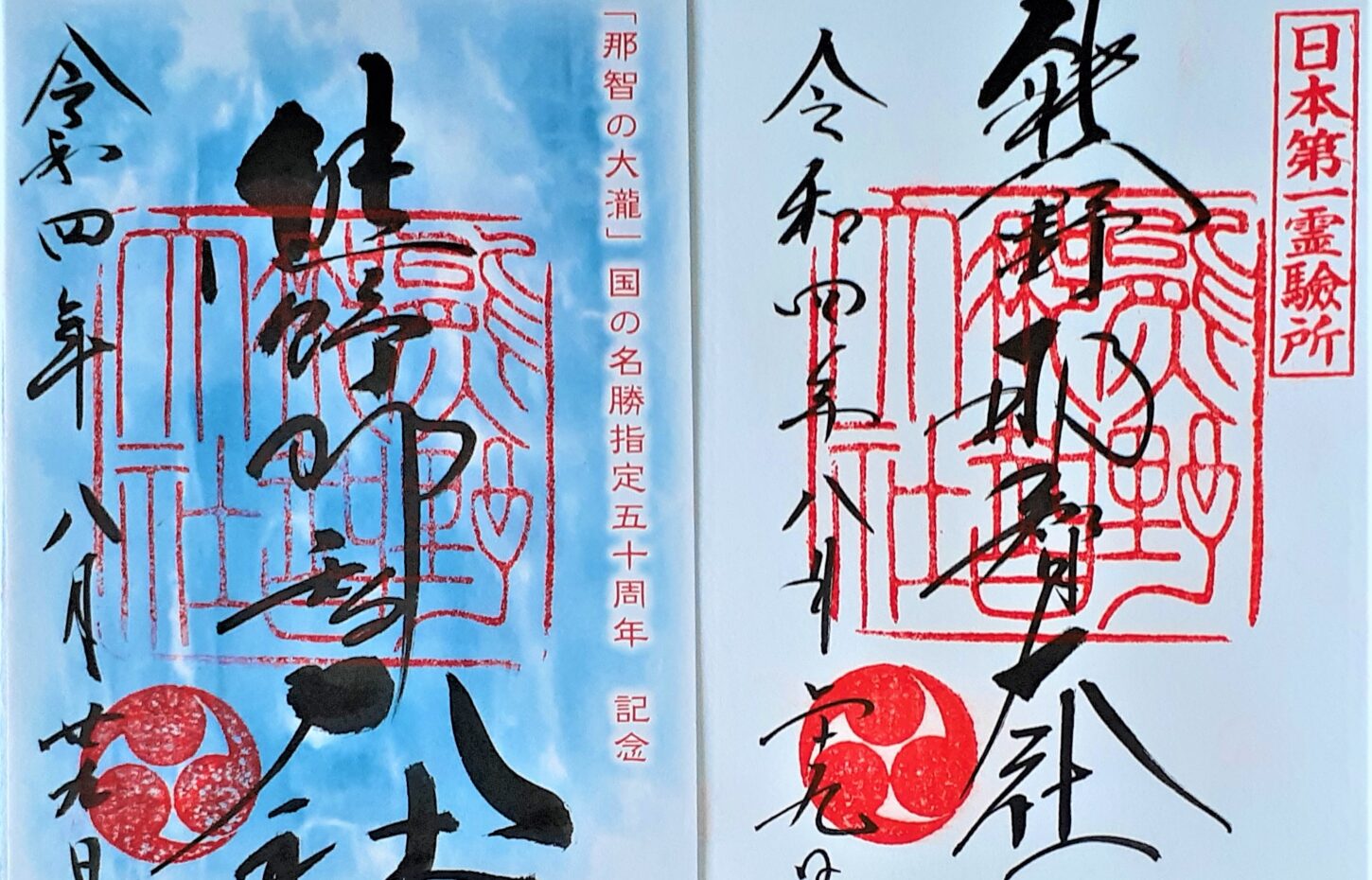

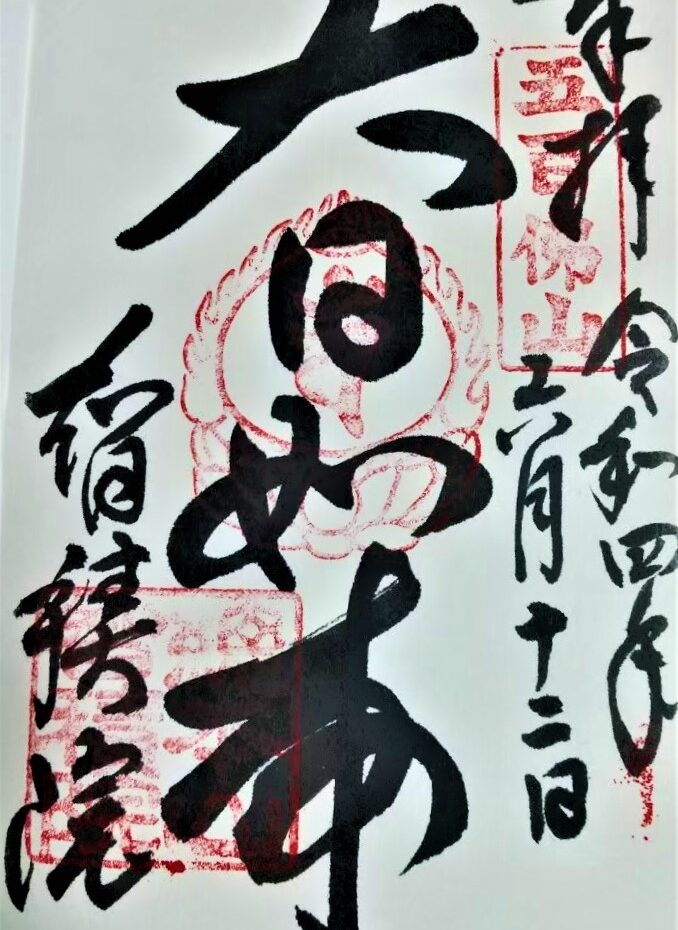

こんにちは。京都にて、檜(ひのき)の木製御朱印帳やオリジナルの御朱印帳、当社が考案した「ご祈願帳」、御朱印帳の和紙に新たな命を吹き込んだ「和紙香(かみこう)」「和紙華(かみか)」、御朱印帳バンドやしおりなどの和雑貨を制作している「工房沙彩(こうぼうさあや)」です。

ご来店いただき、ありがとうございます。

前回のブログでもお伝えした通り、京都・東本願寺の「晨朝(じんちょう)法要」(朝のお勤め)に、お参りさせていただきましたので、報告させていただきます。

朝の7時

まず、阿弥陀堂(あみだどう)で「阿弥陀経」というお経を、漢音読みでお勤めされます。

「漢音読み」とは、奈良時代から平安時代にかけて日本に伝えられた発音だそうです。

お経は、基本「呉音(ごおん)読み:奈良時代以前に日本に伝えられた発音」なのだそうですが、もちろんその違いは私にはわかりませんでした(汗)

「阿弥陀如来(あみだにょらい)」は、仏さまのの中で、最も光明が優れておられ、唯一どんなに罪の重い衆生(しゅじょう:生きとし生けるもの)でも、無条件で救うことのできる如来なのだそうです。

よく知られる「極楽浄土(ごくらくじょうど)」という仏国の、教主とされています。

阿弥陀堂の内陣はピカピカですが、それは全ての存在に光(如来のはたらき)があたることを願われ、総金箔で荘厳(しょうごん:おかざり)されているからなのだそうです。

阿弥陀堂でのお勤めが終わると、御影堂(ごえいどう)に移動です。

こちらでは「正信偈(しょうしんげ)」と「和讃(わさん)」が勤まります。

信者さんは、毎日の朝夕のお勤めで拝読されているそうで、一緒に唱え始められました!

(何も知らない私は、ただただ聞いているだけです…)

正信偈は、親鸞聖人が書き残されたものだそうで、一字書いては涙を流され、一字一涙の思いで書かれたと言われています。

和讃は、釈迦(しゃか)や仏、仏教の教義などを日本語で賛美する歌のことで、覚えやすく、広く民衆の間にも広がったそうです。

法要終了後は、法話を聞くことができます。

さて「浄土真宗(じょうどしんしゅう)」とは、どのような教えなのでしょう。

その前に、そもそも「仏教」とは、何でしょう?

「苦しみ」を断ち切り「悟り」を開くための教えです。

「悟り」を開くとどうなるのでしょう。

死後、仏になり、天国で暮らせます。

「悟り」を開かないとどうなるのでしょう。

生まれ変わり、同じように苦しんで生きることになります(最悪は地獄行きです)。

ただ、この「悟り」を開くためには、大変は修業をしなければいけませんでした。

そこで登場したのが、法然(ほうねん)が開いた「浄土宗」です。

「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と唱えるだけで、誰でも極楽浄土へ往生できるというものです。

ただひたすら唱える以外に、必要な修行はいらないとされています。

その弟子だった親鸞は、阿弥陀如来を信じる心が大切だと説き、その信心だけで救われるとしました。

それが「浄土真宗」です。

そのため、親鸞は自らを「非僧非俗(僧でもなく俗人でもない)」とし、タブーだった肉食や結婚を行ったそうです。

親鸞の有名な言葉に「善人なをもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」があります。

自らを罪深いと自覚した者こそ、救いの対象とするという思想です。

まあ難しいことはさておき、朝早くにお参りすると、気分がスッキリします。皆さまも、ぜひ訪れてみてください。

工房沙彩では、御朱印帳の和紙を利用して、神さま仏さまとご縁のある和紙たちに、新たに命を吹き込み誕生した商品「和紙香」を販売しております。

ご先祖様にお香と仏花を一度にお供えしていただける商品となっております。

よろしければ、ショップで確認してみてくださいね。